Storia

Uva di Troia o Nero di Troia tra leggenda e storia.

Un patrimonio viticolo ed enologico da sfruttare e potenziare

Canosa - venerdì 1 maggio 2015

8.50

La leggenda vuole che il mitico greco Diomede, eroe nella guerra di Troia navigò per il mare Adriatico fino a risalire il fiume Ofanto ove, trovato il luogo per lui ideale, ancorò la nave. Con delle pietre delle mura della città di Troia, che aveva portato con sé come zavorra, le utilizzò come cippi di confine per delimitare il territorio dei Campi Diomedei. Secondo la leggenda, l'eroe greco aveva, portato con sé come ricordo della sua terra qualcos'altro, quei tralci di vite che, piantati sulle rive dell'Ofanto, hanno dato origine all'Uva di Troia. Fin qui la leggenda, che riecheggia anche in lavori di ampelografi che la descrivono come "originaria dell'Asia minore (Troia) ed importata dagli antichi Greci in Puglia" [S. Del Gaudio, L.Ciasca, "Principali vitigni da vino coltivati in Italia", vol. I, 1960]. Secondo altre ipotesi il suo nome potrebbe derivare dalla cittadina pugliese in provincia di Foggia (Troia) o ancora dalla città albanese di Kruja (Cruja) vernacolizzato in Troia.

Numerosi sono stati gli studiosi che si sono occupati del vitigno Nero di Troia tra cui il Di Rovasenda G. (1877), in "Varietà coltivate in Puglia. Saggio di n'ampelografia universale" (Torino; 19 – 201), dove troviamo, a Trani un vitigno chiamato Nero di Troia. Nello stesso saggio troviamo a Bari una varietà chiamata Uva di Troja o Canosa. Nel 1882 nell'Ampelografia Italiana, pubblicata a cura del Comitato Ampelografico del Ministero dell'Agricoltura viene data una prima descrizione organica dell'Uva di Troia. Fu quando una malattia funginea denominata oidium che fece diminuire notevolmente la produzione dell'uva, e si richiedevano a preferenza vini molto colorati e densi, per tagliarli con vinelli di basso grado alcolico e moltiplicare così lo smercio minuto. La Puglia restò per qualche tempo incolume dall'invasione dell'oidium, e perciò aumentò considerevolmente il suo commercio dei vini ad onta delle difficoltà dei trasporti. «L'Uva di Troia, più resistente, molto produttiva e più che altre adatta a fornire vini aventi le qualità sopraindicate, sostituì altri vitigni e nelle novelle piantagioni ebbe la preferenza».

Nel 1906, il Molon, dopo aver riportato i sinonimi dell'Uva di Troia, quali Canosa, Uva di Canosa, Vitigno di Canosa, Troiana, raccomanda: «Non si confonda l'Uva di Troia col Troyen, uva del nord-est della Francia, coltivata in Piemonte col nome di Avana di Chiomonte». Nel 1921, Musci fa l'elogio del prodotto dell'Uva di Troia; infatti egli dopo aver confermato che «il Barletta è preparato con l'Uva di Troia» ne dà il seguente giudizio: «Vino di colore rosso intenso, quasi nero, spesso violaceo o bluastro, ricco di alcol e di materia estrattiva, povero di acidità: alcol 14-16,50 e più per cento; acidità totale 4,50-6,00 g/l; estratto secco 30-45 e più per litro. Ai pregi dell'elevato tenore alcolico, della scarsa acidità totale, della grande quantità di estratto e dell'intensità colorante, questo vino da taglio unisce il buon gusto ed il profumo neutro che lo rende ancora più pregevole». Nel 1960, Del Gaudio e Ciasca affermano che: l'Uva di Troia, con i suoi sinonimi «sembra originaria dell'Asia minore (Troia) ed importata dagli antichi Greci in Puglia»; e, dopo averne fatta la descrizione ampelografica, scrivono che da essa «si ottiene un vino da taglio a sapore neutro, tipo Barletta. Viene riportato il nome "Nero di Troia" come sinonimo dell'Uva di Troia; gli altri sinonimi descritti sono: Barlettana, Sumarello, Tranese, Troiano, Troja, Uva di Canosa, Vitigno di Barletta, Uva di Barletta, Uva della Marina».

Nel 1985, M. Vitagliano analizza le ampelografie pregresse del vitigno osservando come vi sia variabilità nelle descrizioni, attraverso un indagine nella zona di coltivazione di questo vitigno, ritrovando l'Uva di Troia in due sottovarietà: una, nota localmente come Troia di Canosa o di Corato, a grappoli più grandi e più tozzi, più o meno spargoli, ad acini grossi che fornisce vino abbastanza tannico; l'altro, conosciuto come Troia di Barletta, Uva di Barletta o Tranese, i cui grappoli sono cilindrici, più piccoli e più o meno serrati, ad acini più piccoli e dà prodotto meno tannico.

Il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA-UTV Barletta) – Unità di Ricerca per l'Uva da Tavola e la Vitivinicoltura in Ambiente Mediterraneo - Cantina Sperimentale di Barletta, ha cercato di fare il punto della situazione in merito allo stato di coltivazione del vitigno Nero di Troia attraverso studi e ricerche affidati ad esperti e tecnologi di ruolo. Attualmente, il vitigno "Nero di Troia", si è sviluppato maggiormente nei territori del nord Barese ed ha subìto come altri vitigni un processo di selezione clonale che ha portato alla formazione di importanti cloni attualmente iscritti nel "Catalogo Nazionale della varietà della vite e del vino" e sono: 1) UBA 49G ; 2) UBA 49M; 3) UBA 52 N; 4) UBA 53N; 5) VCR 1. I primi 4 cloni sono stati selezionati ed omologati dall'Università degli Studi di Bari-Facoltà di Agraria, il quinto dai Vivai Cooperativi di Rauscedo. Nel nostro territorio, questi cloni sono abbastanza diffusi e coltivati. La selezione clonale ha avuto il pregio di omologare materiale genetico, rappresentato da individui in grado di garantire buoni livelli produttivi e qualitativi, ma soprattutto è stata in grado di fornire piante e cloni esenti da virosi. L'aspetto negativo (anni 1980-1990) della selezione clonale per l'Uva di Troia, è stato invece quello di rivolgere l'attenzione solo verso le piante sane e vigorose tralasciando l'aspetto della variabilità genetica sinonima della presenza di piante meno vigorose, grappoli di dimensioni inferiori e acini più piccoli.

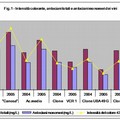

In prossimità della vendemmia 2004, il Personale del CRA della Cantina Sperimentale di Barletta, sollecitato da numerosi agricoltori di Canosa che asserivano della esistenza di un biotipo di Uva di Troia ad acino piccolo di vecchia coltivazione, ha effettuato diversi sopralluoghi in campagna nell'agro di Canosa di Puglia e d'intorni alla ricerca di questo vitigno avente sicuramente caratteristiche diverse dai cloni selezionati. Dopo tanti sopralluoghi, è stato individuato un vecchio vigneto di Uva di Troia allevato inizialmente ad alberello pugliese e poi modificato a controspalliera, di età superiore ai 40 anni non omogeneo dal punto di vista delle caratteristiche morfologiche e produttive tipiche del biotipo ricercato. Nella stessa vendemmia e per due anni consecutivi, la Cantina Sperimentale ha eseguito i primi studi su questo biotipo e li ha confrontati con i cloni maggiormente coltivati nel territorio del Nord barese. La ricerca è stata impostata su due livelli. Il primo relativo allo studio del contenuto potenziale dell'uva riguardante la concentrazione delle sostanze nobili presenti nella buccia (Polifenoli totali, Antociani, Tannini), delle sostanze zuccherine e della componente acidica presenti nel succo d'uva (pubblicazione su "L'Enologo Dicembre 2005"). Ciò risulta importante perché durante i processi di macerazione/fermentazione si realizzano fenomeni di estrazione, di diffusione e passaggio delle sostanze presenti nell'uva (buccia e polpa) e che si trasferiscono nel vino. Pertanto, il primo studio è stato effettuato sulle varie parti dell'acino, buccia, polpa, semi, con lo scopo di caratterizzare, valutare e confrontare i cloni oggetto di indagine con il biotipo ad acino piccolo. Un secondo livello di studio ha riguardato le numerose e le effettive prove di vinificazioni svolte sempre presso la Cantina Sperimentale con l'obiettivo di valutare l'attitudine enologica dei cloni e dei biotipi oggetto di indagine (pubblicazione "VigneVini" Novembre 2006; "VigneVini" Luglio/Agosto 2008). La ricerca è stata condotta nel territorio a Nord della provincia di Bari, i cloni e i biotipi considerati sono stati i seguenti: 1) VCR 1; 2) UBA 49 G; 3) UBA 49 M; 4) biotipo ad acino piccolo, ritrovato in agro di Canosa ; 5) biotipo ad acino medio. I risultati sono stati incoraggianti e a dir poco sorprendenti. Tra i parametri relativi alle caratteristiche ponderali dell'Uva di Troia, il biotipo ad acino piccolo "Canosa" ha evidenziato una più bassa resa produttiva per ettaro, un minore peso grappolo, un peso medio acino più basso rispetto agli altri e buccia molto più spessa. Dalle determinazioni degli indici dei polifenoli effettuate sull'estratto delle bucce e dei semi dell'Uva di Troia, il biotipo ad acino piccolo "Canosa", ha mostrato una supremazia assoluta rispetto agli altri cloni in tutte le classi dei costituenti polifenolici, sia delle bucce che dei semi. Le analisi chimico-fisiche del vino, hanno confermato una potenzialità superiore a tutti gli altri ed una spiccata attitudine all'invecchiamento. Le dimensioni dell'acino hanno avuto una importanza fondamentale ai fini dei processi estrattivi durante la macerazione/fermentazione del mosto con le vinacce. E' stato osservato che, l'acino piccolo comporta un rapporto succo/buccia minore di quello ad acino grosso, con il risultato che a parità di peso dell'uva, il tenore in antociani e tannini che possono passare dalla buccia nel mosto in una vinificazione è più elevato nei primi. Anche per i principali composti responsabili del colore del vino, il biotipo "Canosa" manifesta valori in antociani totali e monomeri (responsabili dell'intensità colorante) anche tre volte superiori al vino a più basso contenuto. Tra le sostanze chimiche reperite nell'uva e conseguentemente nel vino, un composto denominato "resveratrolo" che negli ultimi anni si è guadagnato una fama indiscutibile soprattutto per gli effetti benefici che esso avrebbe sulla salute umana come antiossidante e ant'invecchiamento, è stato rilevato in concentrazioni nettamente più alte rispetto agli altri coni e biotipi considerati. Inoltre, prendendo in considerazione alcuni indici basati sul rapporto antociani/tannini, è stato osservato nel biotipo ad acino piccolo "Canosa" valori di 0,12 – 0,11 rispettivamente nel 2004 e 2005. Questi valori sono simili a quello di 0,10 che Ribèreau-Gayon (studioso francese di rilevante fama internazionale) nel 1982 attribuiva tipico e positivo di grandi vini da invecchiamento.

I risultati della sperimentazione erano stati mostrati all'attenzione di alcuni enti pubblici locali, del Consorzio "Rosso Canosa", di alcuni produttori importanti del comprensorio Nord Barese. Si chiedeva di svolgere ulteriori studi di approfondimenti, di realizzare un vigneto di piante madri del biotipo ad "acino piccolo" per distribuire materiale di moltiplicazione vegetativa ai viticoltori con l'obiettivo principale di far conoscere al mondo locale e Nazionale la grande valenza di questo vitigno; si voleva cercare di dare un apporto positivo al miglioramento e alla valorizzazione di alcune DOC e DOCG regionali pugliesi. Soltanto una azienda Canosina non del settore enologico ma farmaceutico accolse l'invito a svolgere studi più specifici verso la materia prima e il trasformato. Nel 2009 è stata fatta una convenzione tra la ditta Farmalabor Srl di Canosa e il CRA-UTV di Barletta, ed è stato realizzato un piccolo vigneto sperimentale in Canosa di Puglia in via Pozzillo di proprietà della Farmalabor Srl. Dalla collaborazione il CRA Cantina Sperimentale di Barletta con l'obiettivo di studiare i processi di estrazione dei polifenoli e degli stilbeni (Resveratrolo), ha effettuato diverse prove di vinificazioni utilizzando differenti tempi di macerazione delle vinacce con il mosto. Le prove sperimentali sono state condotte durante la vendemmia 2009 presso la Cantina Sperimentale per l'Enologia di Barletta. Le uve utilizzate nelle prove erano quelle provenienti dal vigneto sito in Canosa di Puglia della varietà Nero di Troia ad acino piccolo. Al momento della vendemmia le uve erano divise in quattro tesi e ad ognuna è stata applicata una metodologia di vinificazione che si differenziava dall'altra per i tempi di macerazione delle bucce con il mosto. Di seguito il protocollo di vinificazione:

- I° tesi- L'uva è stata pigiata, diraspata e la massa costituita da mosto e vinacce è stata avviata per la fermentazione alcolica. Dopo 2 giorni di macerazione, le vinacce frammiste a semi sono state separate dal mosto in fermentazione tramite pressatura a 2,5 atmosfere. Il mosto ha continuato a fermentare senza le vinacce fino alla fine della fermentazione alcolica.

- II° tesi - L'uva è stata pigiata e diraspata e la massa composta da mosto e vinacce è stata avviata per la fermentazione alcolica. Dopo 5 giorni di macerazione, le vinacce frammiste a semi sono state separate dal mosto in fermentazione tramite pressatura a 2,5 atmosfere. Il mosto ha continuato a fermentare senza le vinacce fino alla fine della fermentazione alcolica.

- III° tesi - La prova è stata condotta come la tesi precedente con la differenza che il tempo di permanenza con le vinacce era di 7 giorni.

- IV° tesi - Anche l'ultima prova è stata condotta con la medesima tecnica con l'unica differenza che il tempo di permanenza con le vinacce era di 12 giorni.

I risultati sono stati oggetto di pubblicazione (Italian Beverage Technology n.68 Febbraio 2012) e le differenze rilevate tra le varie tesi sono risultate evidenti e di notevole portata. Per soli scopi informativi, i risultati delle analisi chimico/fisiche hanno mostrato una maggiore concentrazione nei vini con l'aumentare del tempo di macerazione per le proantocianidine e l'indice di vanillina (M-2 Altre sperimentazioni sono state svolte presso il CRA-UTV Cantina Sperimentale di Barletta e che sono state oggetto di pubblicazione e divulgazione. Si fa presente che tra le varietà autoctone italiane, il Nero di Troia rappresenta un vitigno che possiede una composizione polifenolica molto interessante rispetto ai vitigni Nazionali e internazionali, il suo potenziale allo stato attuale risulta ancora inespresso e di maggiore ricchezza aggiunta. Il sottoscritto precisa che poca attenzione ha rivolto la stampa e i media ai risultati delle ricerche svolte dal proprio Ente di appartenenza e da altri enti sperimentali Regionali e Statali (Università). Si fa presente, inoltre che tra le altre cose, un aspetto non ancora approfondito è il binomio vino e salute rappresentato in questo vitigno dalla grande ricchezza dell'azione antiossidante dei polifenoli.

Dott. Serafino Suriano

La Redazione di Canosaweb si congratula e ringrazia il dott. Serafino Suriano, tecnologo e ricercatore di ruolo, per quanto illustrato ed analizzato con dovizia di particolari e spiegazioni di notevole spessore tecnico e culturale, augurando un proficuo lavoro che offrirà di sicuro ulteriori contributi alle nostre conoscenze nell'ottica di valorizzare le eccellenze del nostro ricco territorio. Buon 1° Maggio, nel ricordo dell'impegno del movimento sindacale e degli obiettivi sociali, economici e culturali raggiunti dai lavoratori.

Numerosi sono stati gli studiosi che si sono occupati del vitigno Nero di Troia tra cui il Di Rovasenda G. (1877), in "Varietà coltivate in Puglia. Saggio di n'ampelografia universale" (Torino; 19 – 201), dove troviamo, a Trani un vitigno chiamato Nero di Troia. Nello stesso saggio troviamo a Bari una varietà chiamata Uva di Troja o Canosa. Nel 1882 nell'Ampelografia Italiana, pubblicata a cura del Comitato Ampelografico del Ministero dell'Agricoltura viene data una prima descrizione organica dell'Uva di Troia. Fu quando una malattia funginea denominata oidium che fece diminuire notevolmente la produzione dell'uva, e si richiedevano a preferenza vini molto colorati e densi, per tagliarli con vinelli di basso grado alcolico e moltiplicare così lo smercio minuto. La Puglia restò per qualche tempo incolume dall'invasione dell'oidium, e perciò aumentò considerevolmente il suo commercio dei vini ad onta delle difficoltà dei trasporti. «L'Uva di Troia, più resistente, molto produttiva e più che altre adatta a fornire vini aventi le qualità sopraindicate, sostituì altri vitigni e nelle novelle piantagioni ebbe la preferenza».

Nel 1906, il Molon, dopo aver riportato i sinonimi dell'Uva di Troia, quali Canosa, Uva di Canosa, Vitigno di Canosa, Troiana, raccomanda: «Non si confonda l'Uva di Troia col Troyen, uva del nord-est della Francia, coltivata in Piemonte col nome di Avana di Chiomonte». Nel 1921, Musci fa l'elogio del prodotto dell'Uva di Troia; infatti egli dopo aver confermato che «il Barletta è preparato con l'Uva di Troia» ne dà il seguente giudizio: «Vino di colore rosso intenso, quasi nero, spesso violaceo o bluastro, ricco di alcol e di materia estrattiva, povero di acidità: alcol 14-16,50 e più per cento; acidità totale 4,50-6,00 g/l; estratto secco 30-45 e più per litro. Ai pregi dell'elevato tenore alcolico, della scarsa acidità totale, della grande quantità di estratto e dell'intensità colorante, questo vino da taglio unisce il buon gusto ed il profumo neutro che lo rende ancora più pregevole». Nel 1960, Del Gaudio e Ciasca affermano che: l'Uva di Troia, con i suoi sinonimi «sembra originaria dell'Asia minore (Troia) ed importata dagli antichi Greci in Puglia»; e, dopo averne fatta la descrizione ampelografica, scrivono che da essa «si ottiene un vino da taglio a sapore neutro, tipo Barletta. Viene riportato il nome "Nero di Troia" come sinonimo dell'Uva di Troia; gli altri sinonimi descritti sono: Barlettana, Sumarello, Tranese, Troiano, Troja, Uva di Canosa, Vitigno di Barletta, Uva di Barletta, Uva della Marina».

Nel 1985, M. Vitagliano analizza le ampelografie pregresse del vitigno osservando come vi sia variabilità nelle descrizioni, attraverso un indagine nella zona di coltivazione di questo vitigno, ritrovando l'Uva di Troia in due sottovarietà: una, nota localmente come Troia di Canosa o di Corato, a grappoli più grandi e più tozzi, più o meno spargoli, ad acini grossi che fornisce vino abbastanza tannico; l'altro, conosciuto come Troia di Barletta, Uva di Barletta o Tranese, i cui grappoli sono cilindrici, più piccoli e più o meno serrati, ad acini più piccoli e dà prodotto meno tannico.

Il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA-UTV Barletta) – Unità di Ricerca per l'Uva da Tavola e la Vitivinicoltura in Ambiente Mediterraneo - Cantina Sperimentale di Barletta, ha cercato di fare il punto della situazione in merito allo stato di coltivazione del vitigno Nero di Troia attraverso studi e ricerche affidati ad esperti e tecnologi di ruolo. Attualmente, il vitigno "Nero di Troia", si è sviluppato maggiormente nei territori del nord Barese ed ha subìto come altri vitigni un processo di selezione clonale che ha portato alla formazione di importanti cloni attualmente iscritti nel "Catalogo Nazionale della varietà della vite e del vino" e sono: 1) UBA 49G ; 2) UBA 49M; 3) UBA 52 N; 4) UBA 53N; 5) VCR 1. I primi 4 cloni sono stati selezionati ed omologati dall'Università degli Studi di Bari-Facoltà di Agraria, il quinto dai Vivai Cooperativi di Rauscedo. Nel nostro territorio, questi cloni sono abbastanza diffusi e coltivati. La selezione clonale ha avuto il pregio di omologare materiale genetico, rappresentato da individui in grado di garantire buoni livelli produttivi e qualitativi, ma soprattutto è stata in grado di fornire piante e cloni esenti da virosi. L'aspetto negativo (anni 1980-1990) della selezione clonale per l'Uva di Troia, è stato invece quello di rivolgere l'attenzione solo verso le piante sane e vigorose tralasciando l'aspetto della variabilità genetica sinonima della presenza di piante meno vigorose, grappoli di dimensioni inferiori e acini più piccoli.

In prossimità della vendemmia 2004, il Personale del CRA della Cantina Sperimentale di Barletta, sollecitato da numerosi agricoltori di Canosa che asserivano della esistenza di un biotipo di Uva di Troia ad acino piccolo di vecchia coltivazione, ha effettuato diversi sopralluoghi in campagna nell'agro di Canosa di Puglia e d'intorni alla ricerca di questo vitigno avente sicuramente caratteristiche diverse dai cloni selezionati. Dopo tanti sopralluoghi, è stato individuato un vecchio vigneto di Uva di Troia allevato inizialmente ad alberello pugliese e poi modificato a controspalliera, di età superiore ai 40 anni non omogeneo dal punto di vista delle caratteristiche morfologiche e produttive tipiche del biotipo ricercato. Nella stessa vendemmia e per due anni consecutivi, la Cantina Sperimentale ha eseguito i primi studi su questo biotipo e li ha confrontati con i cloni maggiormente coltivati nel territorio del Nord barese. La ricerca è stata impostata su due livelli. Il primo relativo allo studio del contenuto potenziale dell'uva riguardante la concentrazione delle sostanze nobili presenti nella buccia (Polifenoli totali, Antociani, Tannini), delle sostanze zuccherine e della componente acidica presenti nel succo d'uva (pubblicazione su "L'Enologo Dicembre 2005"). Ciò risulta importante perché durante i processi di macerazione/fermentazione si realizzano fenomeni di estrazione, di diffusione e passaggio delle sostanze presenti nell'uva (buccia e polpa) e che si trasferiscono nel vino. Pertanto, il primo studio è stato effettuato sulle varie parti dell'acino, buccia, polpa, semi, con lo scopo di caratterizzare, valutare e confrontare i cloni oggetto di indagine con il biotipo ad acino piccolo. Un secondo livello di studio ha riguardato le numerose e le effettive prove di vinificazioni svolte sempre presso la Cantina Sperimentale con l'obiettivo di valutare l'attitudine enologica dei cloni e dei biotipi oggetto di indagine (pubblicazione "VigneVini" Novembre 2006; "VigneVini" Luglio/Agosto 2008). La ricerca è stata condotta nel territorio a Nord della provincia di Bari, i cloni e i biotipi considerati sono stati i seguenti: 1) VCR 1; 2) UBA 49 G; 3) UBA 49 M; 4) biotipo ad acino piccolo, ritrovato in agro di Canosa ; 5) biotipo ad acino medio. I risultati sono stati incoraggianti e a dir poco sorprendenti. Tra i parametri relativi alle caratteristiche ponderali dell'Uva di Troia, il biotipo ad acino piccolo "Canosa" ha evidenziato una più bassa resa produttiva per ettaro, un minore peso grappolo, un peso medio acino più basso rispetto agli altri e buccia molto più spessa. Dalle determinazioni degli indici dei polifenoli effettuate sull'estratto delle bucce e dei semi dell'Uva di Troia, il biotipo ad acino piccolo "Canosa", ha mostrato una supremazia assoluta rispetto agli altri cloni in tutte le classi dei costituenti polifenolici, sia delle bucce che dei semi. Le analisi chimico-fisiche del vino, hanno confermato una potenzialità superiore a tutti gli altri ed una spiccata attitudine all'invecchiamento. Le dimensioni dell'acino hanno avuto una importanza fondamentale ai fini dei processi estrattivi durante la macerazione/fermentazione del mosto con le vinacce. E' stato osservato che, l'acino piccolo comporta un rapporto succo/buccia minore di quello ad acino grosso, con il risultato che a parità di peso dell'uva, il tenore in antociani e tannini che possono passare dalla buccia nel mosto in una vinificazione è più elevato nei primi. Anche per i principali composti responsabili del colore del vino, il biotipo "Canosa" manifesta valori in antociani totali e monomeri (responsabili dell'intensità colorante) anche tre volte superiori al vino a più basso contenuto. Tra le sostanze chimiche reperite nell'uva e conseguentemente nel vino, un composto denominato "resveratrolo" che negli ultimi anni si è guadagnato una fama indiscutibile soprattutto per gli effetti benefici che esso avrebbe sulla salute umana come antiossidante e ant'invecchiamento, è stato rilevato in concentrazioni nettamente più alte rispetto agli altri coni e biotipi considerati. Inoltre, prendendo in considerazione alcuni indici basati sul rapporto antociani/tannini, è stato osservato nel biotipo ad acino piccolo "Canosa" valori di 0,12 – 0,11 rispettivamente nel 2004 e 2005. Questi valori sono simili a quello di 0,10 che Ribèreau-Gayon (studioso francese di rilevante fama internazionale) nel 1982 attribuiva tipico e positivo di grandi vini da invecchiamento.

I risultati della sperimentazione erano stati mostrati all'attenzione di alcuni enti pubblici locali, del Consorzio "Rosso Canosa", di alcuni produttori importanti del comprensorio Nord Barese. Si chiedeva di svolgere ulteriori studi di approfondimenti, di realizzare un vigneto di piante madri del biotipo ad "acino piccolo" per distribuire materiale di moltiplicazione vegetativa ai viticoltori con l'obiettivo principale di far conoscere al mondo locale e Nazionale la grande valenza di questo vitigno; si voleva cercare di dare un apporto positivo al miglioramento e alla valorizzazione di alcune DOC e DOCG regionali pugliesi. Soltanto una azienda Canosina non del settore enologico ma farmaceutico accolse l'invito a svolgere studi più specifici verso la materia prima e il trasformato. Nel 2009 è stata fatta una convenzione tra la ditta Farmalabor Srl di Canosa e il CRA-UTV di Barletta, ed è stato realizzato un piccolo vigneto sperimentale in Canosa di Puglia in via Pozzillo di proprietà della Farmalabor Srl. Dalla collaborazione il CRA Cantina Sperimentale di Barletta con l'obiettivo di studiare i processi di estrazione dei polifenoli e degli stilbeni (Resveratrolo), ha effettuato diverse prove di vinificazioni utilizzando differenti tempi di macerazione delle vinacce con il mosto. Le prove sperimentali sono state condotte durante la vendemmia 2009 presso la Cantina Sperimentale per l'Enologia di Barletta. Le uve utilizzate nelle prove erano quelle provenienti dal vigneto sito in Canosa di Puglia della varietà Nero di Troia ad acino piccolo. Al momento della vendemmia le uve erano divise in quattro tesi e ad ognuna è stata applicata una metodologia di vinificazione che si differenziava dall'altra per i tempi di macerazione delle bucce con il mosto. Di seguito il protocollo di vinificazione:

- I° tesi- L'uva è stata pigiata, diraspata e la massa costituita da mosto e vinacce è stata avviata per la fermentazione alcolica. Dopo 2 giorni di macerazione, le vinacce frammiste a semi sono state separate dal mosto in fermentazione tramite pressatura a 2,5 atmosfere. Il mosto ha continuato a fermentare senza le vinacce fino alla fine della fermentazione alcolica.

- II° tesi - L'uva è stata pigiata e diraspata e la massa composta da mosto e vinacce è stata avviata per la fermentazione alcolica. Dopo 5 giorni di macerazione, le vinacce frammiste a semi sono state separate dal mosto in fermentazione tramite pressatura a 2,5 atmosfere. Il mosto ha continuato a fermentare senza le vinacce fino alla fine della fermentazione alcolica.

- III° tesi - La prova è stata condotta come la tesi precedente con la differenza che il tempo di permanenza con le vinacce era di 7 giorni.

- IV° tesi - Anche l'ultima prova è stata condotta con la medesima tecnica con l'unica differenza che il tempo di permanenza con le vinacce era di 12 giorni.

I risultati sono stati oggetto di pubblicazione (Italian Beverage Technology n.68 Febbraio 2012) e le differenze rilevate tra le varie tesi sono risultate evidenti e di notevole portata. Per soli scopi informativi, i risultati delle analisi chimico/fisiche hanno mostrato una maggiore concentrazione nei vini con l'aumentare del tempo di macerazione per le proantocianidine e l'indice di vanillina (M-2

Dott. Serafino Suriano

La Redazione di Canosaweb si congratula e ringrazia il dott. Serafino Suriano, tecnologo e ricercatore di ruolo, per quanto illustrato ed analizzato con dovizia di particolari e spiegazioni di notevole spessore tecnico e culturale, augurando un proficuo lavoro che offrirà di sicuro ulteriori contributi alle nostre conoscenze nell'ottica di valorizzare le eccellenze del nostro ricco territorio. Buon 1° Maggio, nel ricordo dell'impegno del movimento sindacale e degli obiettivi sociali, economici e culturali raggiunti dai lavoratori.

.jpg)

Ricevi aggiornamenti e contenuti da Canosa

Ricevi aggiornamenti e contenuti da Canosa

.jpg)